■時間を超えたところでの存在■~行き着く先は絶望~

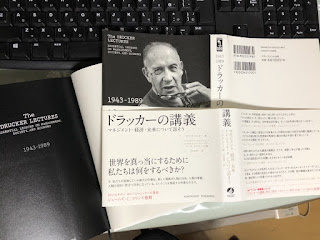

おはようございます。 未明の冷え込みは零下、今期一番です。 暗くてよくわからないですが、 空は快晴の様子、寒い一日になりそうです。 今日も一日よろしくお願いします。 ---------------------- ∬ちょこっと、ピータ.ドラッカー∬ ドラッカーは、 生命保険は、リスクを分散させる約束であり、 死というものを、人生におけるひとつの出来事と 考えようとする試みの本質を 最も明確に教えてくれるものであった、 とした。 そして、習慣的な手段を使って死後の生命を 操ろうとする試みから心霊主義が生み出されたが、 それでも死がなくなることはありえないため、 死をタブー視し、死を口にするのはマナー違反 というルールを作ったのだと続ける。 そこで、死というものが存在し続けている間、 人間には、現実とかけ離れ、時間を超えたところで 存在していることを示す何かがある、 と考えることとなる。 「死というものから逃れられない限り、 生命についての楽観的な概念、 つまり時間を超越した永遠は実現できる、 そして個人は社会で自己実現ができる という考えの行き着く先は、 たったひとつしかありません。 それは、絶望です。」 ~P.F.ドラッカー 「ドラッカーの講義(1943-1989) ~マネジメント・経済・未来について話そう~」 (1940年代)